No es muy habitual encontrar

espacios en los municipios del noroeste madrileño que se hayan visto poco

afectados por las transformaciones urbanísticas. Por el contrario, lo más

frecuente es que muchos edificios singulares, e incluso barrios enteros, hayan sufrido

enormes cambios o desaparecido por completo. Por ello, resulta muy llamativo

que un conjunto urbano con casi un siglo de historia, se haya mantenido

prácticamente inalterable a lo largo del tiempo.

Este es el caso del barrio

ferroviario de Las Matas, cuyos orígenes nos retrotraen a 1915, momento en que

la Compañía de Caminos de Hierro del Norte de España decidió construir la que

sería la primera estación de clasificación de nuestro país, un enorme complejo

ferroviario en el que poder realizar la descomposición de los trenes y la

formación de los convoyes de vagones con arreglo a sus cargas y destinos.

Dicha estación comenzó a

funcionar en 1919 y, poco después, se decidió la construcción de un poblado ferroviario

en el que alojar al personal de la misma y a sus familias. Los trabajos se

iniciaron en 1922 y se alargaron hasta 1926, dando como resultado un pequeño

núcleo de población compuesto por 38 viviendas, 32 de ellas de planta baja y

las otras 6 en dos bloques de dos alturas.

El conjunto de casas bajas se

situó en paralelo a la vía férrea, extendiéndose de forma lineal a lo largo de

una única y espaciosa calle, que hoy recibe el nombre de San José Obrero. En su

parte alta, esta calle desembocaba en una explanada que conformaba la plaza del

poblado, y que quedaba definida por la iglesia, la escuela y los bloques de

viviendas de dos alturas, cada uno de ellos con sendas casas de una planta

adosadas a sus laterales.

El tiempo ha pasado y Las

Matas ha crecido mucho, pero, como señalábamos al principio, el primitivo

poblado ferroviario, convertido ya en barrio, se ha mantenido prácticamente

igual que en sus inicios. Como es lógico, su calle ha sido pavimentada y sus

aceras mejoradas. Las casas han pasado por diferentes reformas y mejoras que,

afortunadamente, apenas han transformado su estilo y unidad estética, y los

elementos añadidos, como una oficina de correos o la ampliación de la escuela,

no distorsionan en exceso el conjunto original. Por conservar, se conserva

hasta el depósito en altura sostenido por raíles de tren que abastecía de agua al

poblado.

Además, Las Matas ha sabido mantener una estrecha relación con su historia ferroviaria, como demuestra la existencia de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Las Matas (AFEMAT), fundada en 2003; la instalación en sus calles de una locomotora Mikado, otra Talgo y un vagón blindado, tres piezas de gran interés histórico que pueden ser visitadas; o la reconversión de su antigua iglesia, que desde 1998 llevaba desacralizada y en desuso , en un Museo del Ferrocarril tras su rehabilitación en 2009.

Sin duda, Las Matas constituye un gran ejemplo de conservación

del patrimonio histórico-cultural y del compromiso e identificación de los vecinos

con su pasado.

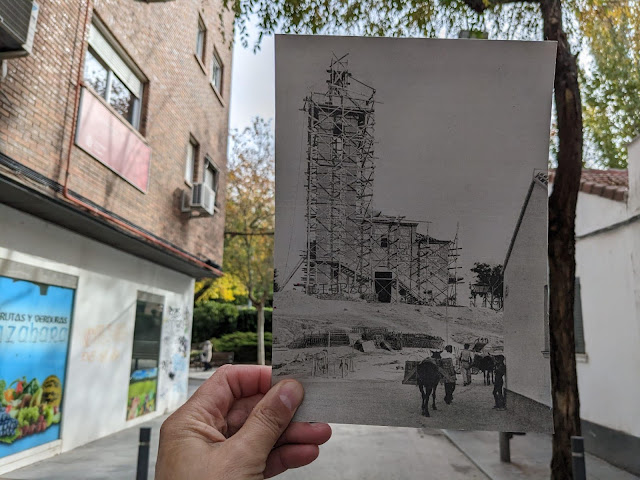

La fotografía muestra el aspecto que ofrecía la actual calle San José Obrero en 1941.

Javier M. Calvo Martínez

(Procedencia de la fotografía histórica: Archivo Histórico Ferroviario. Fundación de los Ferrocarriles Españoles)

.JPG)

.JPG)